Em Braga chove. Chove muito. O Poço do Norte parece ter um amplificador de chuva escondido debaixo da pedreira. Quando chega novembro e as primeiras nuvens carregadas de água se encostam ao Bom Jesus, alguém lá em cima parece dar-lhes esteroides. E depois, nunca mais pára. A chuva teimosa ensopa a cidade, e as ruas ecoam o som das solas dos sapatos a chapinhar. Nessas noites, quando se tenta atravessar a Rua do Souto encostado às paredes, abrigado pelos parapeitos, parece possível ouvir, ao longe, “Inside a broken clock / Splashing the wine/ With all the Rain Dogs”, letra da faixa “Rain Dogs”.

Rain Dogs, o disco de Tom Waits que há pouco fez 40 anos, é o retrato dessas noites molhadas e desorientadas. Quando o ouvi pela primeira vez, parecia que já o conhecia há muito tempo porque não estranhei absolutamente nada. Tudo fez automaticamente sentido na minha cabeça. Apaixonei-me logo por Tom Waits e diria que este foi o disco que mais me conquistou. Pelo menos aquele com que me identifiquei mais. Waits chamava “rain dogs” aos desamparados que perdem o cheiro da casa quando a chuva cai: cães vadios, sem rumo, desorientados. E é esse o tema central do álbum: os desencaminhados que, por falta de opção, se encontram desabrigados à chuva.

Lançado a 30 de Setembro de 1985, este disco fez parte de uma trilogia que viu Waits certificar-se oficialmente como um poeta altamente maluco (e altamente bêbado). Conseguiu fundir ainda melhor a estética jazz cabaret e os blues mas trazer ainda mais autenticidade com sons que só se ouviriam num porto naval ou num bar deprimente. Em Rain Dogs, nada é artificial, tudo soa orgânico, vivo e quase acidental, recheado de erros encantadores. As 19 faixas sobem e descem ao ritmo da chuva e sabem às noites que vivemos e que, por vezes, preferíamos não ter de experienciar. O ruído é ensurdecedor e esguio e há graves tão profundos que, por instantes, se tornam quase imperceptíveis, mais sentidos do que ouvidos. Quando se misturam com a voz rouca, alcoólica e rasgada de Tom Waits, a sensação é de estar a ser empurrado para dentro da própria música, e de levar um enxerto de porrada num bar de alterne.

A porrada começa logo com a primeira faixa, “Singapore”, e ouvidos menos habituados a estas sonoridades talvez a desclassificassem de imediato como música. Não há refrão, não há catchiness, só o ribombar de marimbas e canecas de cerveja pela mesa. A embriaguez ganha forma de demónio em “Clap Hands” e em “Tango Till They’re Sore”, que parece ilustrar perfeitamente um cenário de arruinados. Este não é um disco para uma festa, mas é, de certa forma, uma banda sonora de convívio. Há uma energia familiar e decadente que convida a atacar mais uma garrafa e a rir às gargalhadas da situação: presos num bar à espera que a chuva passe. Mas ela não passa. O bar torna-se monótono e lá voltamos nós à rua. “Big Black Mariah” marca o ritmo para o próximo retiro, e voltamos a repetir o ciclo, sentados, a fazer o que já fizemos.

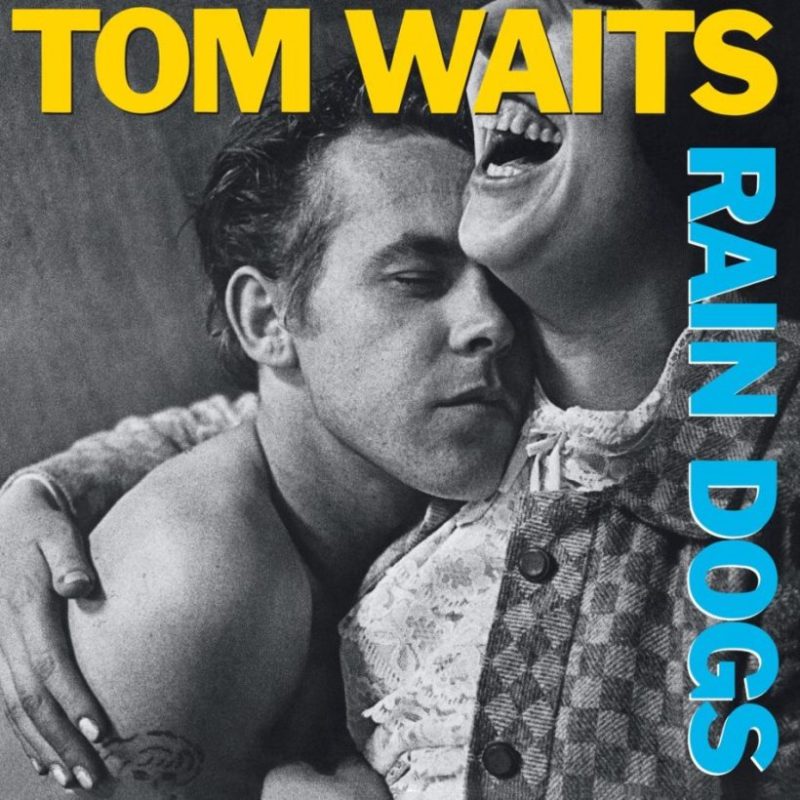

O disco de Tom Waits retrata um vício: o de permanecer nas ruas molhadas, mesmo quando já não há razão para isso. Talvez não seja só uma questão de querer, mas de não conseguir ir embora, e a linha entre as duas é sempre difusa. Ao olhar para a capa do álbum (uma fotografia de Anders Petersen tirada no Café Lehmitz, em Hamburgo, no final dos anos 60) vejo um homem afogado num abraço ambíguo, metade consolo, metade prisão. A figura que o envolve podia ser uma mãe, uma amante ou apenas a garrafa. Mas o que realmente se sente naquela imagem, e em todo o disco, é essa estranha paz que existe em partilhar a decadência com alguém.

Há uma espécie de comunhão entre os desgraçados que esperam a chuva parar, mas que, no fundo, não querem que ela acabe. Mesmo sem grandes refrões, estas músicas foram feitas para serem cantadas amarrado aos camaradas, a saltitar e a chapinhar pelas ruas fora. Provavelmente é o mais “pop” que Tom Waits conseguiu ser, e mesmo assim, parece ter banido a eletricidade quase por completo, talvez com medo de um choque elétrico. A exceção é o baixo formidável, que oscila com perfeição entre o blues, o jazz, o rock e o que mais se quiser. Guitarra, acordeão, piano, órgão, flauta, gaita-de-foles e toda a espécie de metais entrelaçam-se de forma divina ao longo destas dezanove faixas.

No meio de tanta confusão, Waits ainda encontra espaço para retratar sedução, aplicando um toque de sensualidade em “Walking Spanish”, que nos leva de volta ao tal bar de alterne que nos deixou com um olho negro. Mas um bêbado poeta não seria um bêbado poeta se não pousasse o copo de vez em quando para ler o que escreveu no guardanapo ensopado de whisky. Rain Dogs é marcado não só pelas músicas mais violentas, como “Bride Of Rain Dog” e “Midtown”, mas também pelas músicas mais graciosas e sentimentais. Temos “Hang Down Your Head” e “Time”, uma lembrança da persistência da memória e um abraço entre o terno e o cruel. Temos “Blind Love”, onde retoma o tema com uma doçura cansada e um amor que continua mesmo quando já não faz sentido. E “Downtown Train”, a faixa mais “normal” e a mais conhecida (pelas razões erradas), onde tenta romper novamente a névoa.

Mas a verdade é que no universo de Rain Dogs a esperança é vã. Não há maneira de fugir à chuva que chega no inverno e o mais certo é cairmos no chão e aceitarmos. Como Waits canta em “Anywhere I Lay My Head”, “Oh, but anywhere, anywhere I’m gonna lay my head / Oh, I’m gonna call my home”, a conclusão do disco. É o fim da noite, quando a festa acaba, os rain dogs deitam-se ao abrigo de parapeitos alheios e o mundo volta ao silêncio.

Braga, nestes meses, é uma cidade de rain dogs. As pessoas caminham de cabeça baixa, os cafés tornam-se refúgios, e todos tentam resistir à tirania silenciosa da chuva que impõe a permanência em casa. A solidão ecoa um estranho conforto ao caminharmos ao lado das igrejas com um cigarro apagado pela chuva na boca e sentir que, no meio da melancolia, ainda existe qualquer coisa parecida com poesia.

E talvez seja por isso que Rain Dogs continua a fazer sentido, quarenta anos depois. Porque bata a chuva onde bater, o disco permanece atual. Não soa a anos 80, nem a tempo nenhum em particular. É cru, direto, imperfeito e por isso mesmo eterno. A música de Tom Waits não pertence a uma década, mas a um estado de espírito: aquele instante entre o desespero e o riso.